- Centro de Estudos Avançados de Psicologia

- 0800.030.5050

- ciclo@cicloceap.com.br

Previsão 2022

30 de dezembro de 2021

Indicação de Livros para Atendimentos de casais

18 de janeiro de 2022Um time de avós: a inovadora estratégia do Zimbábue para atender a pacientes com depressão

Certa noite, o psiquiatra zimbabuano Dixon Chibanda recebeu uma ligação de um médico em uma emergência. Uma mulher de 26 anos chamada Erica, que Chibanda havia tratado no passado, havia tentado suicídio. O médico disse que precisava da ajuda de Chibanda para que Erica não repetisse a tentativa.

A paciente estava em um hospital a mais de 160km de distância de Harare, no Zimbábue. Então, Chibanda e a mãe de Erica bolaram um plano por telefone. Assim que ela fosse liberada do hospital, sua mãe a levaria para ver Chibanda e reavalariar o tratamento.

Duas semanas se passaram e Chibanda não teve notícias de Erica. Até que recebeu uma ligação da mãe da paciente dizendo que ela havia se matado três dias antes.

“Por que você não veio a Harare?”, Chibanda perguntou. “Nós havíamos combinado que assim que ela fosse liberada vocês viriam até mim!”

“Nós não tínhamos os US$ 15 da tarifa de ônibus para ir a Harare”, disse a mãe.

A resposta deixou o médico sem palavras. Nos meses seguintes, ele se sentiu assombrado pelo caso. A falta de acesso à saúde de Erica devido à distância e ao custo não era uma exceção e sim a regra em muitos países.

No mundo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A depressão é a maior causa de problemas de saúde e contribui para 800 mil suicídios por ano, a maioria em países em desenvolvimento.

“Pensar demais”

Ninguém sabe quantos habitantes do Zimbábue sofrem de “kufungisisa”, a palavra local para depressão (significa literalmente “pensar demais” em shona, a língua local). Mas Chibanda tem certeza de que o número é alto. “No Zimbábue, gostamos de dizer que temos quatro gerações de trauma psicológico”, diz ele, citando a Guerra Civil da Rodésia, o massacre de Matabeleland e outras atrocidades.

Mesmo assim, os que sofrem de depressão têm poucas opções em razão da escassez de profissionais da saúde mental. Chibanda, diretor da Iniciativa Africana de Pesquisa dobre Saúde Mental e professor de psiquiatria da Universidade do Zimbábue e da London School of Hygiene and Tropical Medicine, é um dos apenas 12 psiquiatras trabalhando no país. A população do Zimbábue é de 16 milhões de pessoas.

Essas estatísticas desanimadoras são comuns na África subsaariana, onde a proporção de psiquiatras e psicólogos para cada cidadão é um a cada 1,5 milhão.

Ao quebrar a cabeça sobre possíveis soluções para o problema, o médico chegou a uma solução peculiar: vovós. Desde 2006, Chibanda e sua equipe ensinaram a mais de 400 avós técnicas de terapia com evidências científicas que elas praticam gratuitamente em mais de 70 comunidades no Zimbábue.

Somente em 2017, o Banco da Amizade, como é chamado o programa, ajudou mais de 30 mil pessoas. O método foi avaliado empiricamente e expandido para outros países, incluindo os Estados Unidos.

Chibanda acredita que o programa pode servir como modelo para qualquer comunidade, cidade ou país interessado em oferecer serviços de saúde mental acessíveis e altamente eficazes para seus habitantes. “Imagine se pudéssemos criar uma rede global de avós em toda grande cidade do mundo.”

Ele sempre soube que queria se tornar médico, mas a dermatologia e a pediatria eram seus interesses iniciais. Foi uma tragédia que o levou à psiquiatria. Enquanto estudava medicina na República Tcheca, um colega de classe se matou. “Era um cara muito alegre, ninguém esperava que ele pudesse acabar com a própria vida”, diz ele. “Mas, aparentemente, estava depressivo e nenhum de nós percebeu.”

Chibanda se tornou psiquiatra, mas só percebeu o tamanho do problema no Zimbábue com a Operação Murambatsvina (“limpe a sujeira”), campanha do governo em 2005 de limpeza forçada de favelas que deixou 700 mil pessoas sem lar. Quando visitou as comunidades após a campanha, ele encontrou taxas extremamente altas de estresse pós-traumático e outros problemas de saúde mental.

Em meio a esse trabalho, Erica se suicidou, o que deu ainda mais urgência à busca de Chibanda por uma solução para os habitantes de seu país.

Ele era o único psiquiatra no Zimbábue trabalhando no setor público de saúde, mas seus supervisores lhe disseram que não tinham recursos. Todas as enfermeiras estavam ocupadas com problemas de HIV e cuidados maternais e infantis, e todos os quartos do hospital estavam cheios. Eles poderiam, porém, emprestar 14 avós e dar acesso ao espaço externo do hospital.

Em vez de jogar tudo para o alto, Chibanda teve a ideia do Banco da Amizade. “Muitas pessoas acham que sou um gênio por ter tido essa ideia, mas não é verdade. Eu só tive de trabalhar com o que tinha”.

Isso não significa que inicialmente ele achasse que a ideia fosse funcionar. As avós, voluntárias da comunidade, não tinham experiência com terapia de saúde mental e a maioria tinha pouca educação formal. “Eu estava cético quanto a usar mulheres idosas”, ele admite. E não era o único a pensar assim. “Muitas pessoas acharam a ideia ridícula”, diz ele. “Meus colegas me disseram que não fazia sentido”.

Sem qualquer outra opção, Chibanda começou a treinar as avós da melhor maneira que podia. Primeiro, ele tentou aderir à terminologia desenvolvida no Ocidente, usando palavras como “depressão” e “ideação suicida”. Mas as avós lhe disseram que isso não iria funcionar. Para atingir as pessoas, elas insistiram, era preciso se comunicar por meio de conceitos culturalmente enraizados com os quais as pessoas poderiam se identificar.

Em outras palavras, elas precisavam falar a língua dos pacientes. Então, além do treinamento formal que receberam, elas trabalharam juntas para incorporar conceitos da cultura shona sobre abrir a mente, fortalecer e animar o espírito.

“O treinamento em si tem base em terapia fundamentada mas também em conceitos indígenas”, diz Chibanda. “Eu acho que essa é uma das razões do sucesso, porque realmente conseguiu montar esse quebra-cabeça usando conhecimento e sabedoria.”

Eficaz e replicável

A Vó Chinhoyi, como é conhecida por aqui, está no programa Banco da Amizade desde o início. “Eu entrei no programa porque queria ajudar as pessoas na comunidade”, diz. “Era demais, as pessoas depressivas. Havia tantas e eu queria diminuir o número.”

“Eu sempre fui assim, de querer ajudar os outros”, diz ela, com um sorriso e encolhendo os ombros. “Eu valorizo tanto os seres humanos.”

Chinhoyi, que tem 72 anos, perdeu a conta do número de pessoas que ela tratou diariamente durante os últimos dez anos ou mais. Ela encontra pessoas com HIV, viciadas em drogas, pessoas que sofrem pobreza e fome, casais infelizes, idosos solitários e mulheres jovens, solteiras e grávidas.

Independentemente da história ou das circunstâncias, ela começa suas sessões sempre do mesmo jeito: “eu me apresento e digo ‘qual é o seu problema? Me conte tudo e eu vou lhe ajudar com as minhas palavras'”.

Após ouvir a história da pessoa, Chinhoyi guia o paciente até que ele ou ela chegue sozinho à conclusão. Então, até que o problema seja completamente resolvido, ela acompanha a pessoa de tempos em tempos para garantir que ela esteja seguindo o plano.

Certa vez, por exemplo, Chinhoyi encontrou um homem cuja esposa havia fugido com o dono da casa que alugavam. “O marido queria uma faca para atacar o casal, mas eu o convenci a não fazê-lo”, diz Chinhoyi. “Eu disse a ele, ‘se você for preso, suas crianças vão ficar sozinhas, não vale a pena'”. Em vez de apelar para a violência, o homem se divorciou e agora está feliz e casado de novo.

Por ter vindo das mesmas comunidades que seus pacientes, ela e as outras avós muitas vezes passaram pelos mesmos traumas sociais. Ainda assim, Chibanda e seus colegas ficaram surpresos com as baixas taxas de estresse pós-traumático e outros males de saúde mental entre as senhoras. “O que vemos nelas é essa incrível resiliência diante da adversidade”, diz ele.

As avós também não parecem ficar exaustas apesar de ouvirem, dia após dia, pessoas à beira de uma crise . “Nós estamos explorando os motivos para isso, mas o que parece estar emergindo é esse conceito de altruísmo, em que as avós realmente sentem que estão ganhando algo ou fazendo a diferença na vida dos outros”, diz Chibanda.

Comprovação científica

Em 2009, Chibanda já tinha certeza de que o programa estava funcionando, tanto em termos de melhorar a qualidade de vida dos participantes quanto de diminuir os índices de suicídio. O departamento de saúde da cidade de Harare, que paga pela iniciativa, estava completamente de acordo e os pacientes eram regularmente indicados a partir de hospitais, escolas, delegacias, entre outros.

Mas para que o Banco da Amizade fosse reconhecido e replicado ao redor do mundo, Chibanda precisava primeiro comprovar cientificamente que funciona.

Em 2016, Chibanda – em colaboração com colegas do Zimbábue e do Reino Unido – publicaram os resultados de um teste de controle sobre a eficiência do programa no periódico da Associação Médica Americana.

Os pesquisadores dividiram 600 pessoas com sintomas de depressão em dois grupos diferentes. Eles perceberam que, após seis meses, o grupo que tinha visto as avós tinham sintomas significativamente baixos de depressão comparados ao grupo que passou por um tratamento convencional.

“Nós ficamos maravilhados com os resultados, que apontaram que a intervenção tem um grande efeito sobre a vida diária das pessoas e habilidade para funcionar”, diz Victoria Simms, epidemiologista da London School of Hygiene and Tropical Medicine e co-autora do estudo. “É sobre dar às pessoas as ferramentas que precisam para resolver seus próprios problemas.”

Outros dois testes científicos estão sendo feitos agora, diz ela, incluindo um examinando um programa jovem do Banco da Amizade em Harare e outro que é especialmente para pessoas jovens com HIV.

O programa também expandiu para vários outros países e, ao fazê-lo, Chibanda e seus colegas descobriram não apenas que ele é bem adaptável a outras culturas mas que as avós não são as únicas capazes de oferecer terapia com eficiência. Em Malawi, o Banco da Amizade usa terapeutas idosos homens e mulheres, enquanto Zanzibar usa homens e mulheres mais jovens.

Os terapeutas da cidade de Nova York são os mais diversos, com pessoas de todas as idades e raças, alguns da comunidade LGBTQ. “Nós trabalhamos em todas as pontas”, diz Takeesha White, diretora-executiva do Escritório de Planejamento Estratégico e Comunicações do Departamento de Saúde de Nova York do Centro para Igualdade de Saúde. “A população de Nova York é muito ampla.”

Muitos dos terapeutas de Nova York já foram viciados ou passaram por outros desafios de vida. “Nós estamos comprometidos a ter pessoas com experiência de vida que conseguem falar a linguagem da recuperação e sobre lidar com vício”, diz White. “Quando vê, você não está em um banco, mas dentro de uma conversa calorosa com alguém que se importa e entende.”

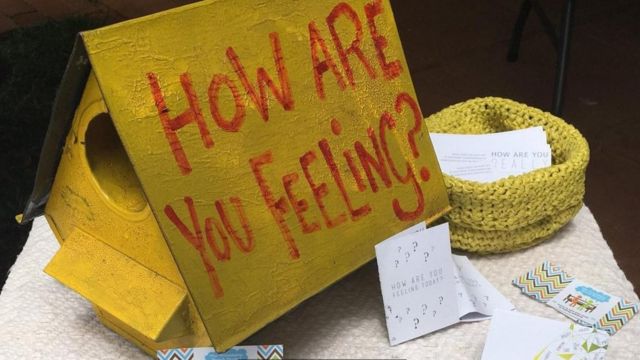

Os bancos de Nova York, que são pintados de um laranja brilhante, iniciaram seus pilotos em 2016 e foram lançados em meados de 2017 atraindo 30 mil pessoas durante seu primeiro ano. A cidade até agora tem três bancos permanentes nos bairros de Bronx, Brooklyn e Harlem e o programa organiza bancos móveis em festivais, igrejas, parques, feiras de comida e outros eventos.

Os terapeutas do Banco da Amizade também se disponibilizam logo após tragédias comunitárias, incluindo um recente suicídio em público no leste de Harlem.

“Quando eu visitei Nova York, eu fiquei surpreendido ao descobrir que os problemas que os nova-iorquinos passam são muito parecidos com os daqui de Zimbábue”, diz Chibanda. “São assuntos relacionados a solidão, acesso a saúde e sobre saber que o que você está passando é tratável.”

Enquanto há muito mais psiquiatras que trabalham em Nova York do que no Zimbábue em termos de proporção de médicos para habitantes – um para cada 6.000 pessoas em Nova York – o acesso à saúde ainda é problemático na cidade, especialmente para os menos privilegiados. O mesmo acontece em outros lugares do mundo. “Essa não é uma solução para países de baixa renda”, diz Simms. “Isso pode ser uma solução que qualquer país do mundo pode se beneficiar”.

- Leia a versão original desta matéria (em inglês) no site da BBC Future

- Matéria retirada do site: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-46283465

1 Comment

Sou Psicóloga sistémica de casal e família achei muito preciso os arquivos publicados que vem me ajudando melhorar nos atendimentos psicoterápicos com dicas precisas em todos os contextos.